Luego de altibajos anímicos y de salud decidí escaparme de la ciudad. No soy un amante de los viajes, pero era necesario dejar el carrete, el trabajo, internet, los fideos instantáneos y un sinfín de estímulos citadinos. Partí con una mochila a Estación Central y tomé el primer bus que saliera al litoral central, me veía tironeado a enfrentar aquella sensación de eternidad que otorga el mar, debía exponer mi silencio a aquel misterio ondulante y pretencioso que no aprende a callarse.

San Antonio, Cartagena, Las Cruces, San Sebastián, El Tabo me recibieron en días de semana con sus restaurantes vacíos y sus mañanas nubladas.

¿Qué buscaba con el viaje? No lo sé, pero sabía que debía vagar solo y reposicionar mi centro. En todo este proceso de búsqueda, de afán de equilibrio, la poesía había sido fundamental, como dice notablemente el poeta Gonzalo Millán en una entrevista “La poesía tiene esta capacidad terapéutica y regeneradora, en el sentido de que uno no vuelve a esos temas por morbo ni para refocilarse en la desgracia, sino que para reconquistar esas zonas que están sumergidas o son tan cenagosas. Son territorios salvajes que han sido inundados y a los cuales la escritura permite acceder”. Y así ha sido para mí, me ha permitido entenderme y reconstruirme hurgando en lo indecible.

Casi sin querer me encontré transitando y habitando esos días por el llamado “litoral de los poetas” donde muchas cosas hacían referencia a Parra, Huidobro y Neruda (hasta había un supermercado que se llamaba “Entre poetas”), y entonces mi destino final se volvió evidente: el museo del vate Vicente Huidobro. Cartagena me llamaba.

Me quedé a dormir en uno de los tantos hospedajes existentes después de pasar a beber a un barucho llamado “Bahía chica” donde el cantinero, que me imagino también era el dueño, me trató pésimo por preguntarle a que hora cerraba, me dijo “ni mi señora me pregunta, que tengo que contestarle eso a usted”. Me dieron ganas de sacar una pistola y balearle todas las botellas, hubiera sido mejor que el western con Tom Selleck que veían los dos parroquianos. Como no uso pistola más que en mi imaginación, finalmente no dije nada y seguí tomando, la película se acabó y después todos se pusieron a ver la teleserie, pagué la caña de vino y me fui.

Pero al otro día ya sabía que debía enrumbar hacia el cerro, en los últimos meses había leído toda la obra de Huidobro además de entrevistas y biografías, el poeta se transformó sin duda en partner y copiloto de mis últimas vivencias, me apañó en momentos difíciles y creo que yo también logré comprender con sus últimos libros el dolor que le provocaban sus pérdidas, aunque su orgullo las tratara de disimular, ahí estaban sus versos llenos de aflicción por el fallecimiento de su adorada madre, el alejamiento de su amada, la desesperanza en la II Guerra Mundial, el término del poeta como Dios; aunque todo esto finalmente lo acrecentó, cargando sus poemas de profundidad humana. Y es ese el Huidobro que me acompañó ya en las últimas semanas gracias a la complicidad del sufrimiento.

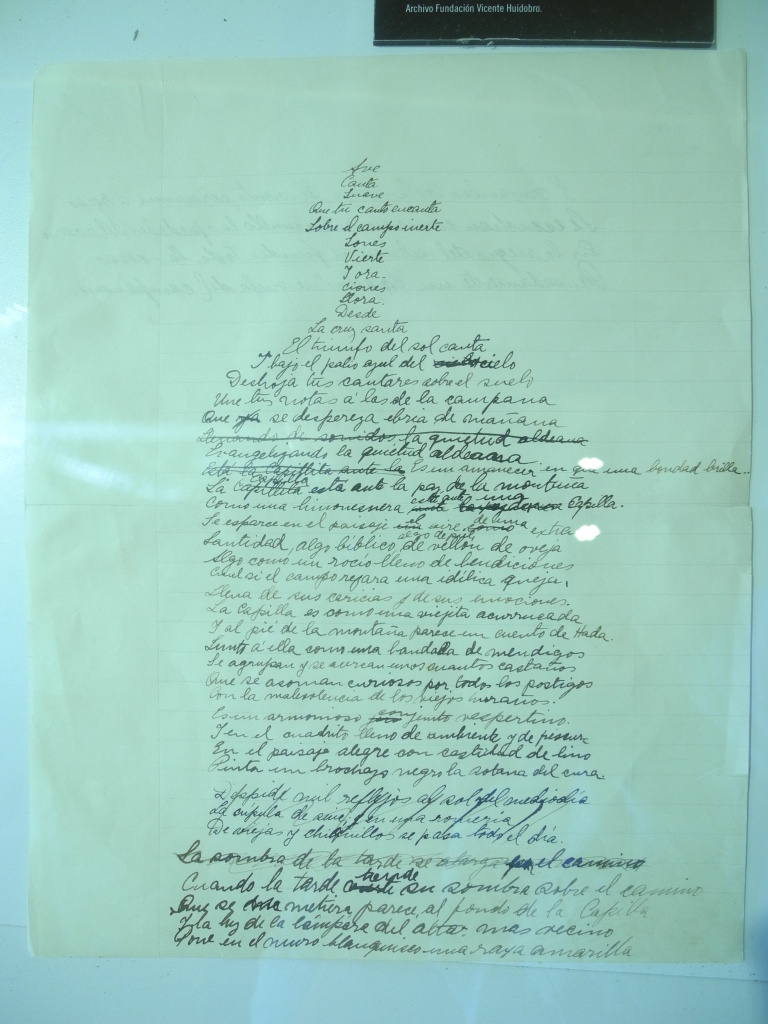

Debo mencionar entonces que ya al poner los pies y pulmones en Cartagena, la visita al museo se me hizo obligatoria, era la forma de coronar mis lecturas de su obra y agradecer su talento y compañía. Para llegar al museo, que fuera antes la casa del poeta, había que avanzar hacia el cerro por un camino de tierra poco concurrido y en subida (después me dijeron que la mayoría ascendía en sus autos o en colectivo), así que bajo el sol que ya sin timidez aparecía, comencé esta mini travesía. Mas había un detalle, le tengo mucho miedo a los perros y la calle estaba llena de ellos, los que más ladraban dentro de las casas y otros vagos que en general estaban echados o se levantaban a ver quien se acercaba. Sé que a muchos les da lo mismo, pero yo les tengo un miedo irracional y pienso que en cualquier momento viene una jauría y me despedaza sin que nadie se entere. Pero el desafío ya estaba hecho, sin duda esto le ponía cierto suspenso a mi caminata que, como era obvio, acabó sin problemas, aunque en lo personal fue una gran satisfacción superar el asunto de los perros. Llegué al museo transpirado y feliz. Ahí estaban dos mujeres envolviendo en plástico unos libros y ordenando los souvenirs para los visitantes. Fueron muy atentas, prendieron las luces del museo y se excusaron de que no estuviera el guía. Ya adentro, disfruté de la existencia de manuscritos y fotos que exhibían en sus salas, también estaba ahí el teléfono de Hitler y el diploma que mencionaba el primer premio por su guión de Cagliostro, además se mantenía ambientado su despacho, su dormitorio y su baño. A la salida me compré un tazón y postales. Hasta ahí todo bien y tranquilo.

Pero faltaba el colofón, visitar la sepultura del poeta, que queda más arriba en el cerro, saliendo del museo. Es otro camino de tierra en un sitio que, salvo algunos árboles y vacas, se me hizo desolado, con cero glamour, un camino cualquiera. Es aquí cuando además del cansancio, aparece la emoción. Mi abuelo materno y mi abuela paterna tenían la tradición de subir a pie el cerro San Cristóbal a ver a la Virgen cada 8 de Diciembre, ritual que continuaron mis tíos, mis padres y que yo abandoné cuando dejé de ser creyente. Pero mientras avanzaba por esos parajes recordaba a toda la gente que se disponía a llegar arriba cargando sus pecados, sus anhelos, sus heridas, empujados por una fe ciega que les indicaba que con ese acto las cosas serían mejor que antes. Y ahí estaba yo, tratando de llegar a la tumba donde se ve el mar,con toda la poesía de mis años a cuestas, sin mayor razón que decir “aquí estoy”. Una carga de sentimientos me hacía sopesar cada paso a medida que me acercaba a esta curiosa meta hasta que me vi llegando triunfante sin saber bien el porqué estaba ahí.

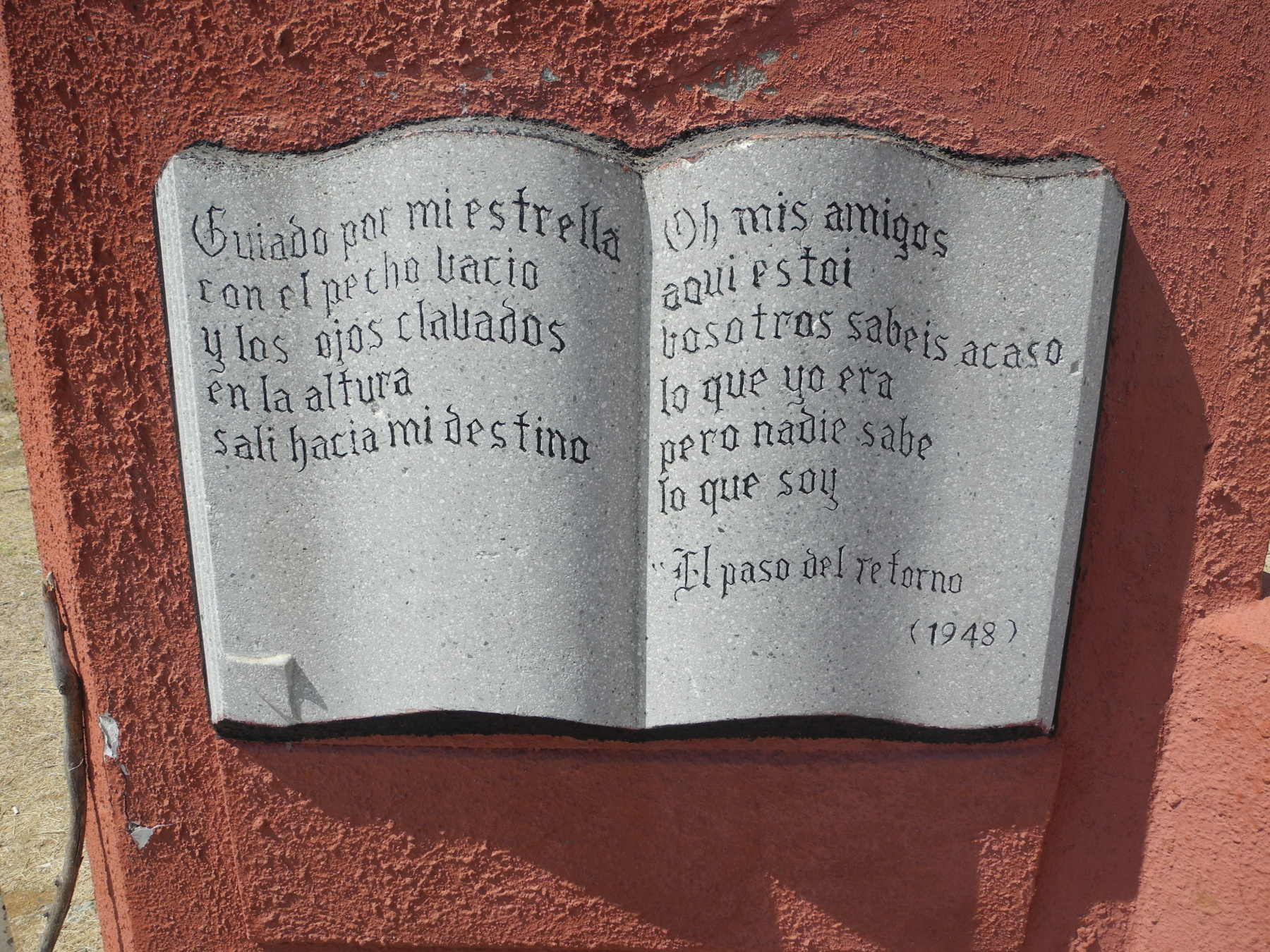

Me senté, estaba solo frente a la tumba de un poeta que, aunque muchos lo nombren, casi nadie lo lee. Al costado de la sepultura aparecían unos versos del poema “El paso del retorno” (1948): “Guiado por mi estrella/ con el pecho vacío/ y los ojos clavados en la altura/ salí hacia mi destino./ Oh mis amigos aquí estoy/ Vosotros sabéis acaso lo que yo era/ pero nadie sabe lo que soy.” Todo en mi interior se hizo eco y sentí la nitidez dentro de esta imagen sin sentido en la que estaba enmarcado. Entonces comencé a llorar, primero lento hasta que se me nublo la vista y luego exploté en un llanto profundo y ahogado. Lloré mucho rato soltando la pena y el cansancio de tantos días de extravío, lloré por las traiciones del cerebro, lloré por los amores incompletos, por las tradiciones familiares, por mi miedo a los perros, por mi pregunta en el bar, pero sobretodo por la Poesía, por su condena a vagar digna por los bordes, por el afán heroico de construir una nueva realidad a partir de la palabra, por la fraternidad de los seres sensibles, por ese abrazo invisible de los rebeldes, de los artistas sensatos, lloré por esa necesaria mirada al costado, por esa esperanza gastada que nada hasta llegar a la orilla. Lloré porque se acababa mi viaje, porque comenzaba uno nuevo ya más reposado. La situación podría haber sido patética, pero era finalmente bella, era la sanación, la redención, por medio de la Poesía.

Ahora podía nuevamente ver y palpar mi presente inquieto.

Los poetas eran mis santos.

La procesión terminaba.